Zischup-Interview

"Der Beruf war früher sehr angesehen"

Miriam Broß, Klasse 8a, Goethe-Gymnasium (Freiburg)

Fr, 15. Dezember 2023

Schülertexte

Ekkehard Broß ist Küfermeister – seit 1961. Seiner Enkelin, Zischup-Reporterin Miriam Broß, hat er berichtet, wie sich der Beruf über die Jahrzehnte verändert hat. .

Broß: Ein Küfermeister stellt Holzfässer her und macht dann in diesen Fässern Wein – er kauft Traubenmost und baut diesen zu Wein aus.

Zischup: Welche Ausbildung braucht man als Küfermeister?

Broß: Der Beruf des Küfermeisters hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Als ich angefangen habe, Küfer zu lernen, bin ich hier in Freiburg auf die Gewerbeschule gegangen. Und weil es damals – das war 1960 – keine eigene Klasse für Küfer mehr gab, habe ich einfach zwei Jahre bei den Schreinern mitgelernt – die Werkstoffkunde und die ganze Holzbearbeitung. Im dritten Lehrjahr bin ich dann in die Landesfachklasse nach Reutlingen gegangen, wo man speziell für das Küferhandwerk gelernt hat. Damals war es noch notwendig oder gehörte dazu, ein Weinfass zu machen, heute ist das nicht mehr so. Heute gibt es den Holzküfermeister und den Weinküfermeister. Das heißt, ein Holzküfermeister arbeitet nur mit Eichenholz und stellt Fässer her. Ein Weinküfermeister, wie ich es bin, der beschäftigt sich heute nur noch mit dem Wein, das heißt, er beschäftigt sich mit dem Pressen der Trauben und mit der Behandlung des Weines bis zur Fertigstellung, bis er auf die Flasche gezogen wird.

Zischup: Wie bist du auf die Idee gekommen, Küfermeister zu werden?

Broß: Diese Frage kann ich ganz einfach beantworten. Mein Vater hatte ein Küfergeschäft und da ist es üblich, dass ein Sohn den gleichen Beruf erlernt. Damals war es schon sehr schwierig, Lehrlinge für diesen Beruf zu bekommen. Und da hat es sich einfach angeboten, dass ich zu Hause eingestiegen bin und im Betrieb mitgeholfen habe.

Zischup: Wolltest du das auch oder hast du überlegt, etwas anderes zu machen?

Broß: Nein, eigentlich hat mir der Beruf sehr viel Spaß gemacht. Das, was ich vorher gesehen habe, was in der Werkstatt los ist, wie die einzelnen Gefäße hergestellt werden. Es wurden ja nicht nur Fässer gemacht, sondern Gefäße für verschiedene Zwecke. Zum Beispiel hat man früher Sauerkraut in einer Stande gemacht. Ganz früher, wenn man gewaschen hat, hatte man hölzerne Zuber, wo man die Wäsche eingeweicht hat und dann gewaschen hat – beides, Standen und Zuber, hat der Küfermeister gemacht.

Zischup: Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, als Küfermeister zu arbeiten oder zu lernen?

Broß: Meine Lehre habe ich 1958 begonnen, da war ich 16 Jahre alt. Meine Gesellenprüfung habe ich dann auf der Landesfachschule in Reutlingen 1961 gemacht.

Zischup: Gab es damals viele Küfermeister und war der Beruf beliebt?

Broß: Es gab damals noch einige Küfermeister in Freiburg, ich glaube, es waren vier bis fünf, die mit Holz gearbeitet haben. Küfer war früher ein sehr wichtiger Beruf, weil Holzfässer die einzige Möglichkeit waren, Flüssigkeiten zu lagern. Deshalb war der Beruf sehr angesehen und es gab auch viele Küfer. Wie wichtig der Beruf damals war, sieht man daran, dass es im Freiburger Münster ein Glasfenster der Küferzunft gibt, das zeigt, was Küfer machen, und das von der Zunft gestiftet, also bezahlt wurde.

Zischup: Wie macht man ein Fass?

Broß: Zuerst braucht man das richtige Holz. Am besten eignet sich langsam gewachsenes Eichenholz, weil es fest ist und enge Holzporen hat. Das ist wichtig, damit das Fass später dicht ist. Geeignete Stämme kauft man beim Förster. In Freiburg gibt es zwar viele Eichen im Mooswald. Die sind aber nicht geeignet, weil sie zu schnell gewachsen sind. Besser geeignet – und auch teurer – sind Eichen aus Bergwäldern, das sieht man auch an den engen Jahresringen. Wenn man einen guten Stamm gekauft hat, muss man ihn auf eine bestimmte Art zu rohen Brettern sägen. Die gesägten Bretter können aber nicht direkt weiterverarbeitet werden, sondern müssen erst im Freien getrocknet werden, was mindestens drei Jahre dauert. Aus diesen Brettern werden dann die Fassdauben hergestellt. Fassdauben sind die einzelnen Holzstücke, aus denen das Fass besteht. Sie sehen aus wie Latten, sind aber in der Mitte breit und an den Enden schmal, so dass sie zusammengesetzt ein bauchiges Fass ergeben. Deshalb sah man früher bei den Küfern auf dem Hof regelrechte Türme aus aufgestapelten Daubenhölzern stehen. Wenn die Dauben getrocknet waren, wurden sie bearbeitet. Das heißt, die Außenseite und Innenseite wurden gehobelt und dann wurden die Fugen gemacht. Der nächste Arbeitsschritt war das Zusammensetzen der Dauben. Damit aus den geraden Dauben ein bauchiges Fass wurde, wurden die Dauben nass gemacht und in der Mitte ein Feuer angezündet, dann konnte man die graden Bretter zum Fass zusammenziehen. Damit das Fass dann als Fass zusammenblieb, wurde es mit Eisenreifen zusammengebunden.

Zischup: Wie lange braucht man, um ein Fass herzustellen?

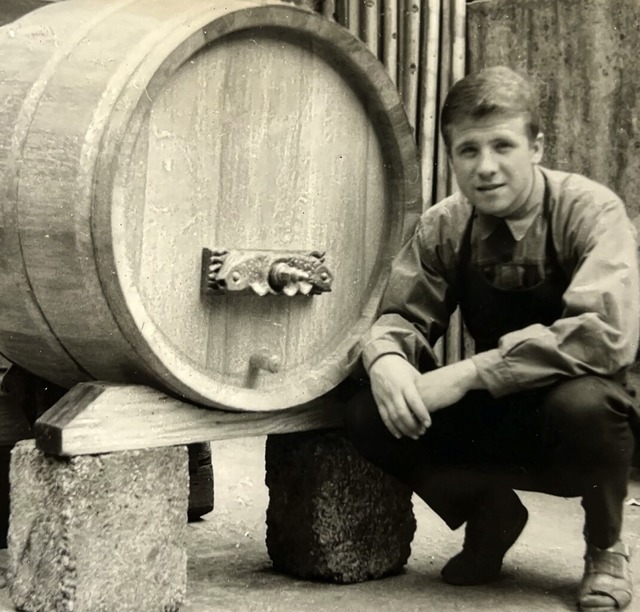

Broß: Je nachdem wie groß es ist. Für mein Gesellenstück (siehe Foto) habe ich zweieinhalb Tage gebraucht.

Zischup: Was ist an Eichenholz so besonders?

Broß: Es ist ein natürlicher Werkstoff. Die Struktur ist beim Eichenholz etwas deutlicher aufgezeichnet.

Zischup: Warum gibt es heute kaum noch Küfer?

Broß: Die Holzfässer sind in den Hintergrund getreten, weil zunehmend andere Rohstoffe für die Fassherstellung verwendet wurden, die billiger und leichter zu verarbeiten waren. Das waren ab den 1960er Jahren Glasfasertanks und ab den 1970er Jahren Edelstahltanks, die auch heute noch verwendet werden.

Zischup: Was hast du gemacht, als die Nachfrage nach Holzfässern zurückging?

Broß: Ich habe mich mehr auf die Weinherstellung spezialisiert und 1971 auch meine Meisterprüfung als Weinküfermeister und Kellermeister in Weinsberg gemacht. Tatsächlich gab es ab den 90er Jahren wieder eine verstärkte Nachfrage nach Holzfässern für hochpreisige Lebensmittel wie Wein und Oliven. Heute – im Ruhestand – brenne ich Schnaps, was auch sehr interessant ist. Dafür braucht man eine Sondergenehmigung vom Zollamt, die ich durch meinen Betrieb habe.

Kommentare

Kommentarbereich ist geschlossen.